和楽器用楽譜作成・変換ソフト和楽一筋で作成できる和楽器の楽譜について解説します。

このページに掲載している楽譜は、和楽一筋で作成しました。

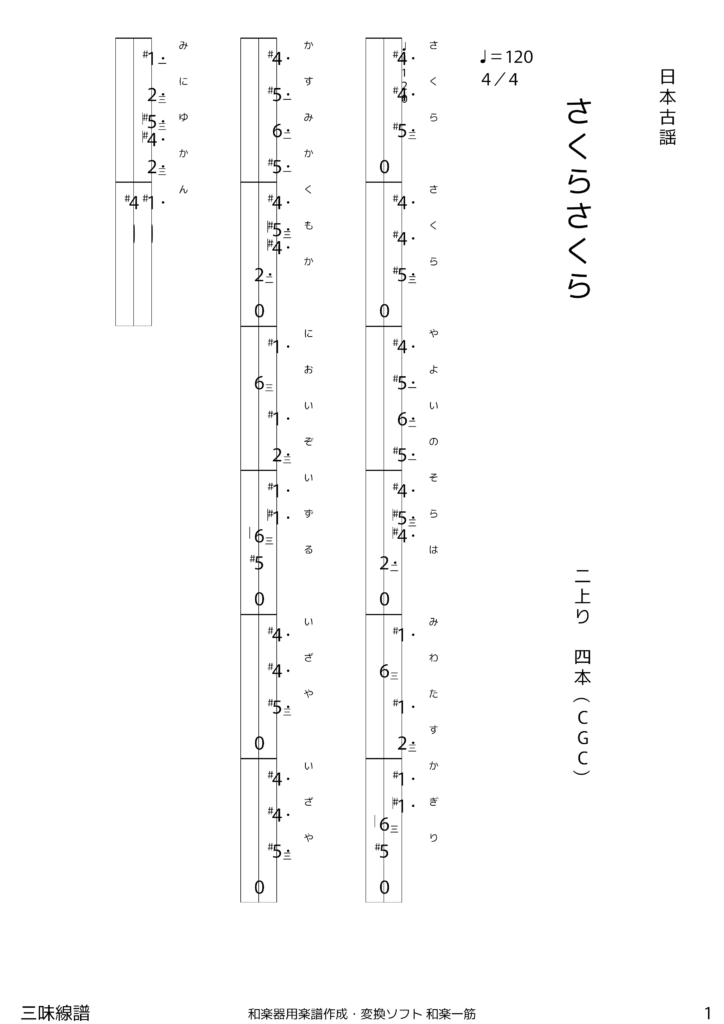

三味線(文化譜・家庭式譜・研精会譜・青柳譜)

三味線は、15世紀から16世紀にかけて成立した、日本の弦楽器です。

弦が3本あることから、三味線と呼ばれるようになりました。

撥(バチ)と呼ばれる、ヘラ状の道具を手にもって演奏します。

記譜法

三味線の楽譜には、文化譜、家庭式譜(地歌譜)など数多くの楽譜があります。

和楽一筋では、文化譜・家庭式譜・研精会譜・青柳譜に対応しています。

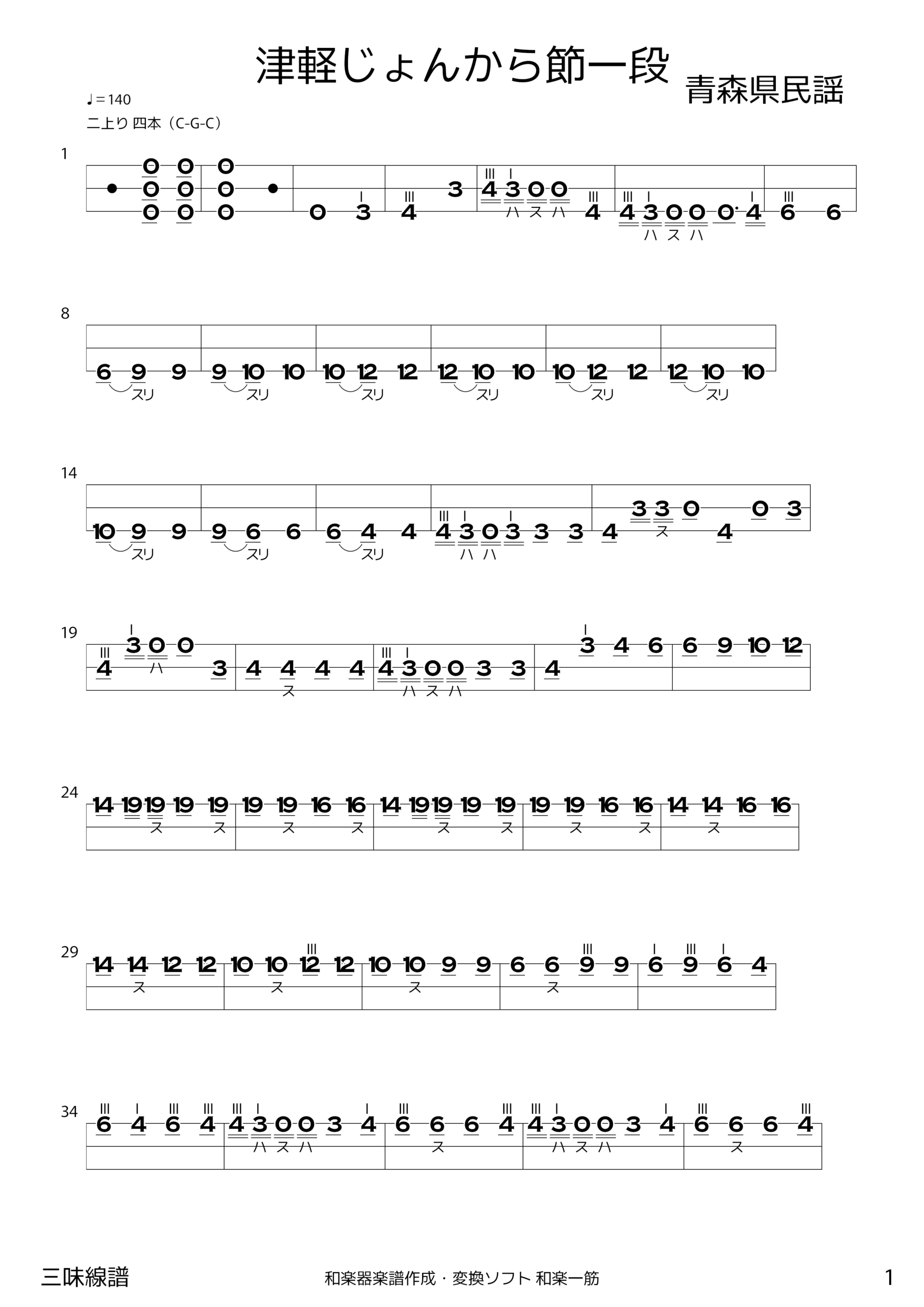

三味線譜の例(津軽じょんから節)

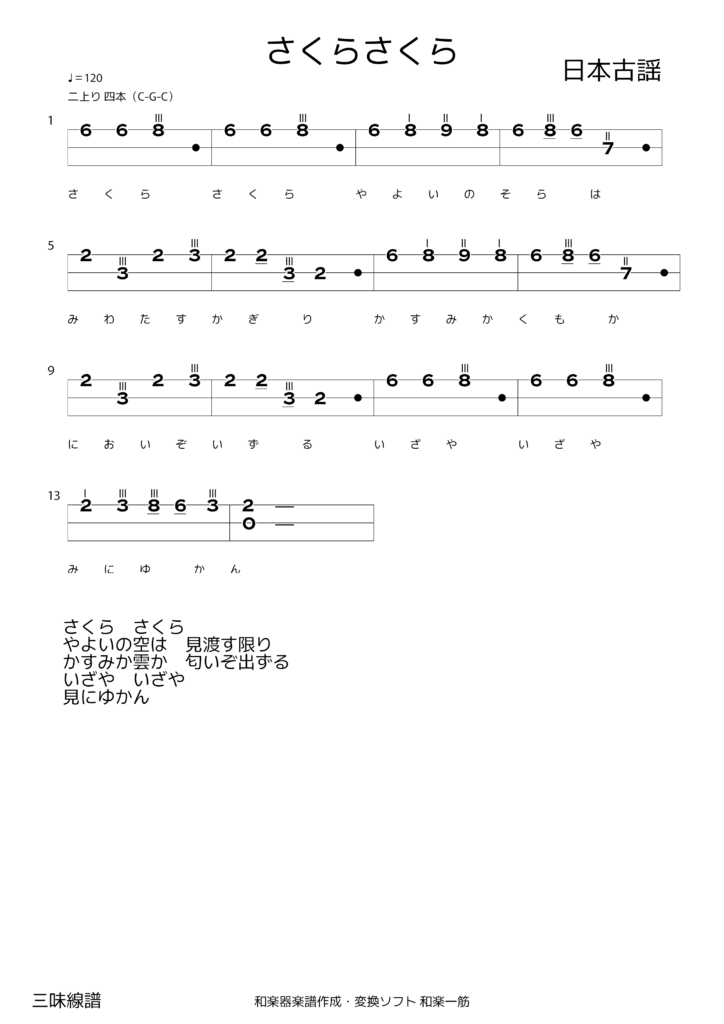

文化譜は、大正時代に四世杵家弥七師によって考案された楽譜で、民謡や俗曲など様々な分野でよく使われています。

三味線譜としては、最も普及しています。

横書きの3本の線の上に、指で押さえる場所(勘所)を算用数字で書いていきます。

0はどこも押さえない開放弦です。

数字の下に線を引いて長さを表します。

ギターのタブ譜によく似ています。

文化譜

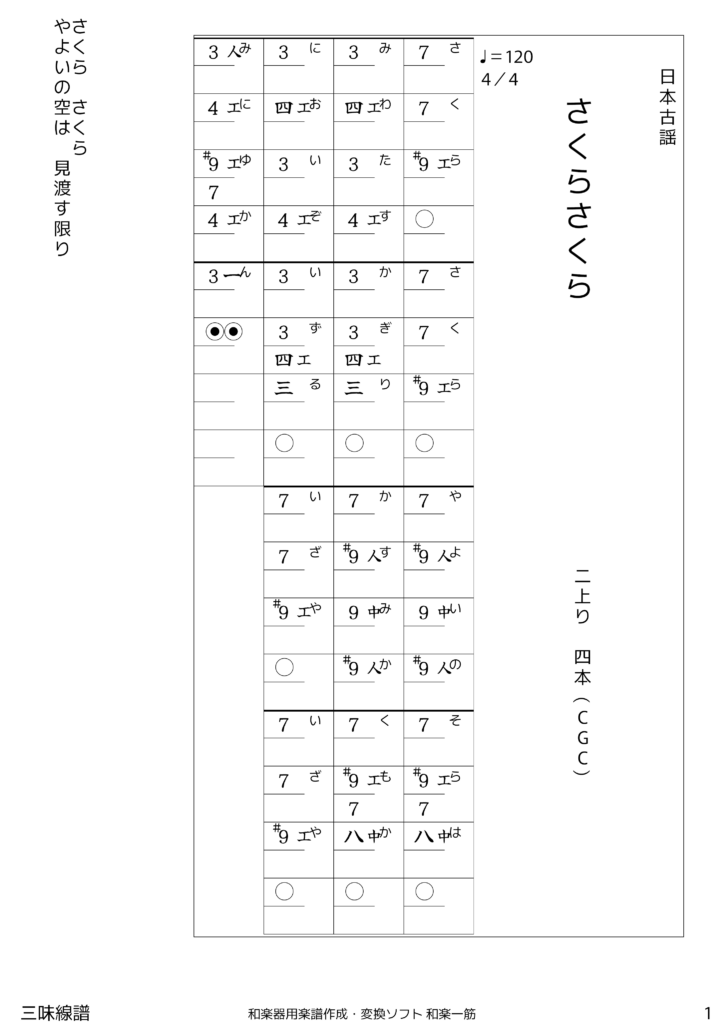

家庭式譜は縦書き枠式や縦譜とも呼ばれ、地歌等でよく使われています。

明治時代に初代坂本五郎師によって考案された楽譜で、箏との合奏に向いています。

和胡弓の楽譜にも使われています。

縦書きの枠の中に、漢数字や算用数字で勘所を書いていきます。

枠の大きさが長さを表します。

1が開放弦になります。

家庭式譜

研精会譜は大正時代に吉住小十郎師によって考案された楽譜で、長唄等でよく使われています。

西洋音階のドレミファソラシをそのまま数字に置き換えたものです。

縦書きとなります。

文化譜と家庭式譜が勘所譜(ポジション譜)であるのに対し、研精会譜は音階譜であるので、調律を変えても譜面を修正する必要がない特徴があります。

ただし和楽一筋では、互換性のため音階を勘所に置き換えて記録しているので、修正する必要があります。ご了承ください。

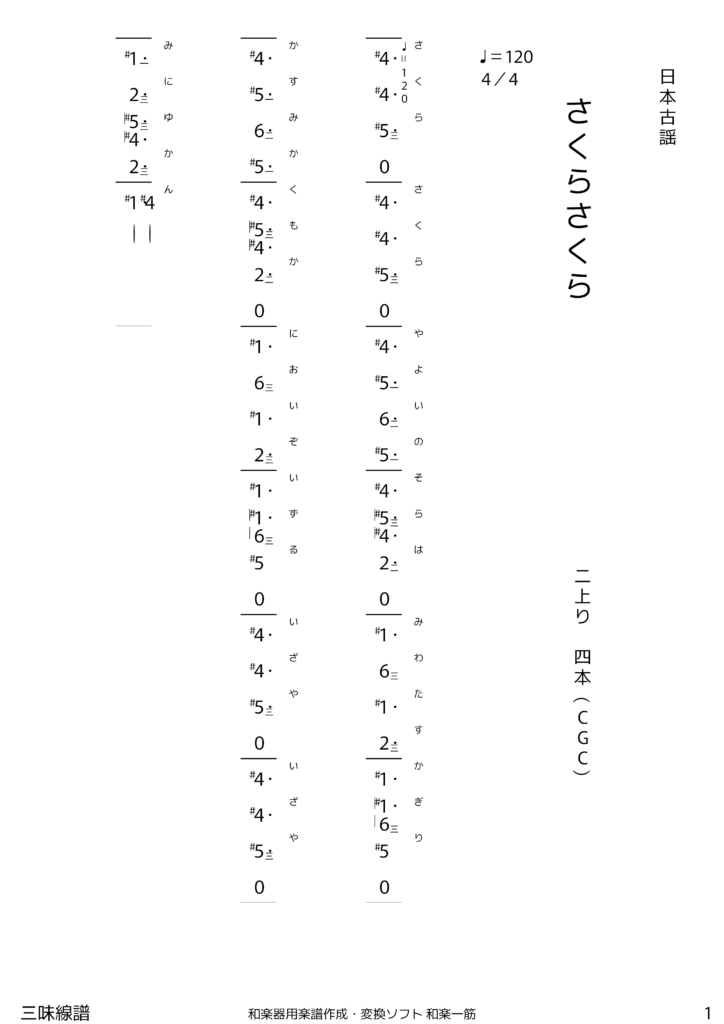

研精会譜

研精会譜は、糸の区別がわかりにくいという重大な欠点があります。

それを改良して作られたのが青柳譜です。

初代杵屋弥之介師によって考案された楽譜で、文化譜のように三本の線を引き、その上に数字を書きます。

その他の表記法は研精会譜と同様となります。

青柳譜

和楽一筋では、これらの楽譜の切り替えが簡単にできます。

三味線には三本の糸があり、手前から一の糸・二の糸・三の糸です。

三の糸が一番高い音になります。

奏法

和楽一筋では、以下の奏法記号を記述できます。

- ハジキ

指で糸をはじく動作です。

文化譜は「ハ」、家庭式譜は「∧」、研精会譜・青柳譜は「∩」と表記します。 - ウチ

指で糸をたたいて音を出す動作です。

文化譜・家庭式譜では「ウ」と表記します。 - スリ・コキ

ある勘所から別の勘所へ指を滑らせて音程を変える動作です。

スリ、コキのどちらも基本的に同じ動作ですが、流派や団体によっては使い分けられているようです。

文化譜は「スリ」「コキ」、家庭式譜は「

- スクイ

バチで糸をすくい上げて音を出す動作です。

文化譜・家庭式譜は「ス」、研精会譜・青柳譜は「∨」と表記します。 - オシ

バチを上の糸から下の糸に押し付けるように滑らせる動作です。

文化譜では「オシ」と表記します。 - 前撥/後撥

津軽三味線で用いられる奏法で、撥(バチ)を前後に動かして音の強弱・リズムをつけます。

和楽一筋では、後撥の場合に音符を緑色で表記します。

(家庭式譜では、この設定は無視されます。)

同じ動作でも、流派や団体によって名称が異なる場合があります。

また、上記以外にもいろいろな奏法記号が使われています。

人差指・中指・薬指のどれを使うかを表す指記号もあります。

文化譜はⅠ・Ⅱ・Ⅲ、家庭式譜は人・中・工、研精会譜・青柳譜は一・二・三と記述します。

調律

調律は、一の糸を基準として、二の糸・三の糸を相対的に合わせていきます。

「本調子」「二上り」「三下り」が主に使われます。

基本となる音程は「〇本」と呼ばれ、四本や五本がよく使われます。

- 本調子

基本となる調律です。

一の糸<二の糸<三の糸の順に音が高くなり、三の糸は一の糸より1オクターブ高くなります。

| 一の糸 | 二の糸 | 三の糸 | |

| 一本 | A | E | A |

| 二本 | A# | F | A# |

| 三本 | B | F# | B |

| 四本 | C | F | C |

| 五本 | C# | F# | C# |

| 六本 | D | G | D |

| 七本 | D# | G# | D# |

| 八本 | E | A | E |

| 九本 | F | A# | F |

| 十本 | F# | B | F# |

| 十一本 | G | C | G |

| 十二本 | G# | C# | G# |

- 二上り

これも、広く使われている調律です。

二の糸を、本調子より二律上げます。

| 一の糸 | 二の糸 | 三の糸 | |

| 一本 | A | E | A |

| 二本 | A# | F | A# |

| 三本 | B | F# | B |

| 四本 | C | G | C |

| 五本 | C# | G# | C# |

| 六本 | D | A | D |

| 七本 | D# | A# | D# |

| 八本 | E | B | E |

| 九本 | F | C | F |

| 十本 | F# | C# | F# |

| 十一本 | G | D | G |

| 十二本 | G# | D# | G# |

- 三下り

三の糸を、本調子より二律下げます。

| 一の糸 | 二の糸 | 三の糸 | |

| 一本 | A | D | G |

| 二本 | A# | D# | G# |

| 三本 | B | E | A |

| 四本 | C | F | A# |

| 五本 | C# | F# | B |

| 六本 | D | G | C |

| 七本 | D# | G# | C# |

| 八本 | E | A | D |

| 九本 | F | A# | D# |

| 十本 | F# | B | E |

| 十一本 | G | C | F |

| 十二本 | G# | C# | F# |