和楽器楽譜作成・変換アプリ和楽一筋で作成できる和楽器の楽譜について解説します。

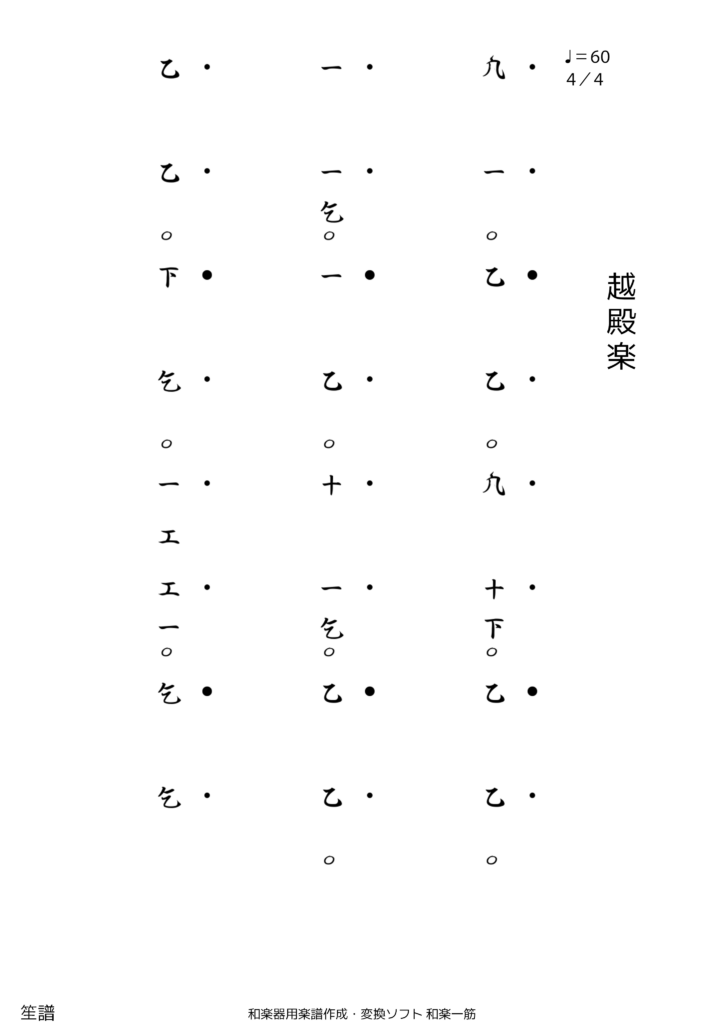

このページに掲載している楽譜は、和楽一筋で作成しました。

笙(雅楽明治撰定譜)

笙(しょう)は、雅楽の演奏で使用される管楽器です。

中国で誕生して、古代に日本へ伝来しました。

雅楽三管(篳篥、龍笛、笙)のひとつとして、合竹(あいたけ)という独特の和音を演奏します。

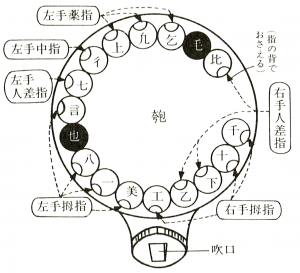

17本の細い竹管が円形につながっていて、息を吐いたり吸ったりすることで音を出します。

いわば、日本のハーモニカです。

記譜法

楽譜は、篳篥や龍笛のような仮名譜はなく、運指を表す本譜のみで構成されます。

漢字で、縦書きで表現します。

明治時代に、明治政府雅楽局(後の宮内省雅楽部、現在の宮内庁式部職楽部)が、各楽所・楽家の演奏手法統一、記譜法の統一、楽曲の取捨選択などを行い、楽譜集を編纂しました。

これが「明治撰定譜」と呼ばれるものであり、現代の雅楽の基礎となっています。

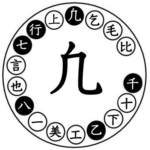

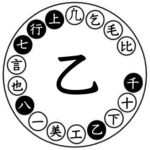

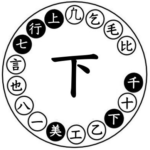

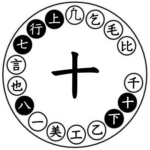

楽譜の例(越殿楽)

本譜の右側にある黒い点は、小節を表しています。

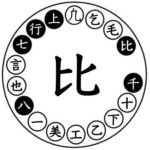

本譜の音符と運指は、以下の通りです。

- 一竹(いっちく)

各管固有の音程です。

| 音符 | 音程 |

| 千(せん) | F#6 |

| 十(じゅう) | G5 |

| 下(げ) | F#5 |

| 乙(おつ) | E5 |

| 工(く) | C#5 |

| 美(び) | G#5 |

| 一(いち) | B4 |

| 八(はち) | E6 |

| 也(や) | (音は発生しない) |

| 言(ごん) | C#6 |

| 七(しち) | B5 |

| 行(ぎょう) | A5 |

| 上(じょう) | D6 |

| 凢(ぼう) | D5 |

| 乞(こつ) | A4 |

| 毛(もう) | (音は発生しない) |

| 比(ひ) | C6 |

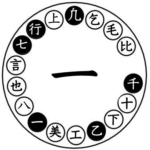

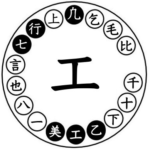

- 合竹(あいたけ)

5本か6本の管を同時に鳴らす和音です。

| 音符 | 音程 |

| 乞 | 乞(A4)、乙(E5)、行(A5)、七(B5)、八(E6)、千(F#6) |

| 一 | 一(B4)、凢(D5)、乙(E5)、行(A5)、七(B5)、千(F#6) |

| 工 | 工(C#5)、凢(D5)、乙(E5)、美(G#5)、行(A5)、七(B5) |

| 凢 | 凢(D5)、乙(E5)、行(A5)、七(B5)、八(E6)、千(F#6) |

| 乙 | 乙(E5)、行(A5)、七(B5)、上(D6)、八(E6)、千(F#6) |

| 下 | 下(F#5)、美(G#5)、行(A5)、七(B5)、上(D6)、千(F#6) |

| 十 | 下(F#5)、十(G5)、行(A5)、七(B5)、上(D6)、八(E6) |

| 十(双調) | 十(G5)、行(A5)、七(B5)、上(D6)、八(E6) |

| 美 | 美(G#5)、行(A5)、七(B5)、比(C6)、上(D6)、千(F#6) |

| 行 | 行(A5)、七(B5)、上(D6)、八(E6)、千(F#6) |

| 比 | 行(A5)、七(B5)、比(C6)、上(D6)、八(E6)、千(F#6) |